Berlin – frei, aber arm

Auch die große Stadt zeigt ihr alltägliches Gesicht, das keineswegs langweilig ist, aber eben weder mondän, noch obszön oder kriminell, und auch nichts vom Dreck der Gosse an sich hat.

Ja, die Mutter von Hans, zu der das Paar anfangs zieht, scheint irgendeine Art von anzüglicher Gesellschaft für Geld anzubieten, aber es bleibt bei nicht aufzulösenden Andeutungen. Ihr Lebensgefährte taucht irgendwann unter, wird wegen Betrugs gesucht und scheint ein Weile hinter Gittern verbracht zu haben. Als er am Ende wieder erscheint und Emma ein unmoralisches Angebot macht, weist sie dies ganz salopp zurück.

Mehr von den finsteren Seiten Berlins, die es natürlich gab, ist kaum zu spüren.

Es ist nicht der sonst gerne inszenierte Exzess der Erotik, sondern ein anderer Aspekt der Abkehr von alter Moral, der sich in dem Roman zeigt. Das Ungezwungene … Hans´ Kollege, Heilbutt, gehört einem Bund für Freikörperkultur an, für den er wirbt, bis Hans sich das Ganze im nahegelegenen Freibad anschaut – zuerst ganz ängstlich, dass die Nacktheit ihn angesichts seiner durch die Schwangerschaft bedingten Enthaltsamkeit erregen könnte, und dann recht ernüchtert, wie entblößend das Fehlen von Kleidung ist. Sexualität wirkt in den Selbstreflexionen von Hans wie selbstverständlich, weder prüde noch überhöht. In der erinnerten Kennenlernszene des Paars sagt Lämmchen „dreimal ja“ (276), bevor er sich traut – wie modern.

Und geradezu brandaktuell, könnte man sagen, wird das Drama des Mannes aufgeführt, der seine Familie nicht versorgen kann, der sich der Erziehung des Kleinen widmet, während die Frau sich als Näherin verdingt und durch ihre positive Einstellung den negativen Seiten des Lebens besser entgegen zu treten weiß.

Alles ohne böse Wendungen, nur eben hart wie der Alltag in armen Verhältnissen.

Sachlichkeit oder Anteilnahme?

Ist das die neue Sachlichkeit, zu der man Hans Falladas Werk literaturgeschichtlich zählt?

Alltag und Normalität, Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz, Stempeln gehen, bei Ämtern vorstellig werden für Stempelgeld, Kochen, Stillen und das Kind beschäftigen, als Höhepunkt mal ins Kino gehen – das ist scharf beobachtet, detailliert, nah an der Realität und damit typisch für die Abkehr der Literatur von Innerlichkeit und den Helden aus der höheren Gesellschaft. Wirkt der Roman deshalb nüchtern? – Ich finde: überhaupt nicht. Die zahlreichen Dialoge geben viel von den Handelnden preis und ab und an reflektiert Pinneberg sehr aufschlussreich, die tiefen Gedanken eines kleinen Mannes, der sehr wohl wahrnimmt, was ihn im Innersten bewegt und wie die Gesellschaft tickt. Zu seiner Zeit war der Roman ein echter Topseller – vermutlich gerade weil die Leser an allem Anteil nehmen können, was das sympathische Paar erlebt, ohne dass es hochtrabend oder niederschmetternd wird.

Der auf- und absteigende Stern …

Rudolf Ditzen alias ➛Hans Fallada selbst kannte es, ganz unten zu sein und ganz oben, war eine schillernde Persönlichkeit, ziemlich durchgeknallt würde man heute vielleicht sagen.

Nach einem als Duell inszenierten Doppelselbstmord als Gymnasiast kommt er für kurze Zeit in eine psychiatrische Klinik, verfällt nach seiner Entlassung dem Alkohol, wird abhängig von Morphium, macht Entziehungskuren, schreibt und arbeitet als Verwalter, landet wegen Betrugs in der Haft … Ende der Zwanziger fängt er sich, heiratet 1928, erzielt erste schriftstellerische Erfolge und wird mit „Kleiner Mann – was nun?“ 1932 berühmt. Ein breites Publikum liest sein Buch und auch die Literaturprominenz der Zeit zollt Respekt.

Unter den Nazis erscheint es in geglätteter Version und Fallada schreibt apolitisch weiter, zahreiche Werke sogar, lässt sich scheiden, verfällt aber wieder in alte Muster und stirbt 1947 an den Folgen seiner Sucht.

Die Hoffnung auf ein beständiges Leben, an der Seite seiner Liebe, scheint sich für Rudolf Ditzen so nicht realisiert zu haben.

Die Originalfassung

Mit der Ausgabe von 2016 hat der Aufbau Verlag eine Edition herausgegeben, die das handschriftliche Manuskript des Autors gewissenhaft wiederherstellt. Tatsächlich wurde das Buch für die Erstveröffentlichung 1932 vom Rowohlt Verlag um fast ein Viertel gegenüber der Vorlage gekürzt, weshalb viel vom „Lokalkolorit der auslaufenden zwanziger und beginnenden dreißiger Jahre in der Metropole Berlin“ (489) verloren ging. Im Nachwort führt der Herausgeber Carsten Gansel den Beweis, dass es sogar sinnentstellende Streichungen gegeben hatte. Dem Erfolg zu seiner Zeit – wie erwähnt – tat diese Berarbeitung keinen Abbruch.

Überhaupt ist ja die Frage, ob man das Urmanuskript eines Autors höher bewerten sollte als eine redliche lektoriale Überarbeitung – aber das wäre eine längere Diskussion.

Vermutlich brauchten die zeitgenössischen LeserInnen schlicht weniger Lokalkolorit, für den modernen Lesegenuss aber ist es durchaus förderlich, etwas mehr von der Zeit zu erfahren. Aus meiner Sicht jedenfalls ist das Experiment gelungen. Es ist ein ausgewogener Text entstanden, der sich sehr nah am Puls der damaligen Zeit anfühlt.

Schön, im Sinne einer kritischen Edition, hätte ich es gefunden, wenn klar kenntlich gemacht wäre, was Erstausgabe und was Manuskript ist – dann hätte ich mir nämlich ein eigenes Urteil bilden können. Das hätte ich dem länglichen editorialen Nachgeplänkel eindeutig vorgezogen.

Soweit hierzu – und dann noch das Fazit:

Endzeitstimmung vor der dunklen Wende?

Wäre das nicht von einem Buch zu erwarten gewesen, das im Berlin des Jahres 1932 entstanden ist?

Nichts läßt sich von der nur wenige Monate entfernten Tragödie ahnen, welche die Machtübernahme 1933 bedeutet. Die Nazis sind in Randfiguren als einfältig und dümmlich charakterisiert, als gefährlich irgendwie nicht. Da ist nichts von einem Berlin, das ideologisch zerrissen ist, überbrodelt von Gewalt und bald nur noch gleichgeschaltet sein wird …

Vielleicht spiegelt die Erzählung die große Hoffnung des Autors auf ein gutes Leben wider, das Überwinden der eigenen Abhängigkeit, ein Heilwerden durch Normalität und Liebe. Nur eine schöne Utopie? Vielleicht. Aber eine so schön geschriebene, dass sie die Hoffnung mit sich trägt: das Beispiel einer Ehe, die sich gegen die Inflation von allem wirklich Wichtigen behauptet. Und insofern vielleicht doch die Hoffnung (oder Illusion) des bürgerlichen kleinen Mannes …“Du ist doch bei mir, wir sind doch beisammen. Wir beide!“ (…) Und dann gehen sie beide in das Haus, in dem der Murkel schläft.“ (482).

Hans Fallada: Kleiner Mann – was nun?, ungekürzte Neuausgabe, Aufbau Verlag 2016 (1932), 457 Seiten.

Im Anhang (S. 485-552) wird ausführlich erläutert, wie die jetzige Ausgabe realisiert wurde und in welchem Zusammenhang sie mit der Biographie des Autors steht – sehr informativ.

Alle Berlin-Romane in der Zeit der Weimarer Zeit auf dieser Seite:

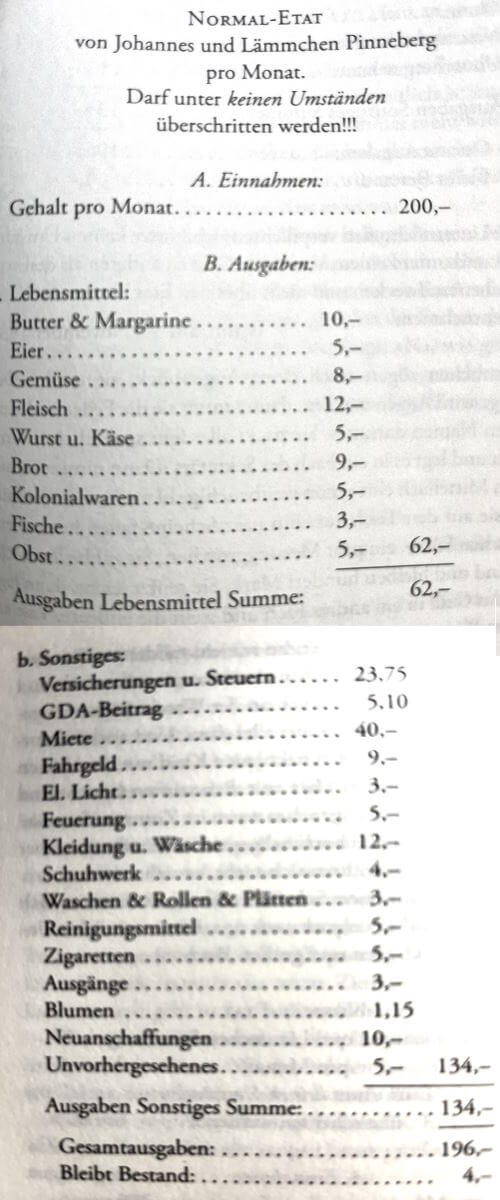

Habt Ihr schon mal ein Buch gelesen, in dem eine solche Haushaltsliste aufgeführt ist?

Habt Ihr schon mal ein Buch gelesen, in dem eine solche Haushaltsliste aufgeführt ist?